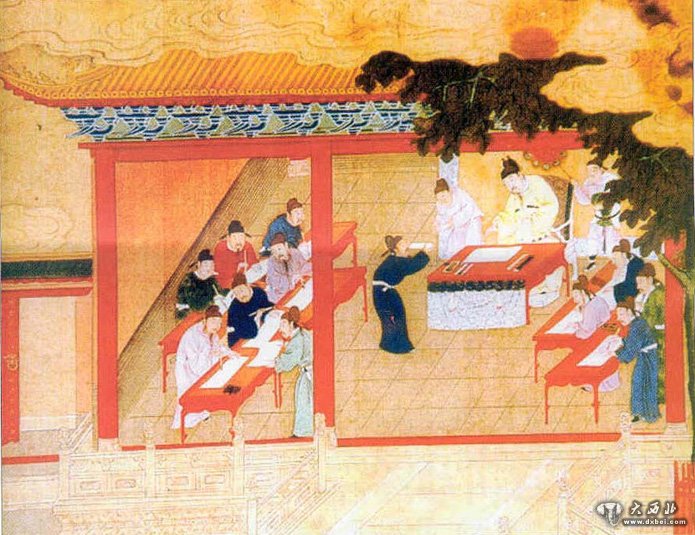

说起科举考试,不少影视作品中都将其与迂腐可笑的书呆子联系起来,周道祥馆长就此表示,这是不够客观和实事求是的。在世界文明史中占重要地位的中华传统文化,其流传和发扬光大,与科考有相当大的关系。

在江南贡院800多年历史中,共产生800余名状元、10万名进士,百万举人,明清时全国半数官员出自江南贡院。

清代江南贡院举行过112次乡试,在这里中举、又在京城会试中,中了状元者,江苏49人,安徽9人,共58人,占全国112个状元总数的51.78%.

明清两代的名人如"吴中四才子"之一的着名书画家唐伯虎、《儒林外史》的作者吴敬梓、光绪皇帝的老师翁同龢、"扬州八怪"之一的着名书画家郑板桥以及近代着名实业家张謇,历史争议人物李鸿章,均由此脱颖而出。清代中国最后一个状元刘春霖也出于此,中国共产党首任总书记陈独秀也曾来此求取功名。

揭秘考场 "秋闱"三场要考九天七夜

周道祥馆长介绍说,同为南京近畿的江苏、安徽,清初称"江南省",康熙时始划分苏、皖两省,而政治、军事仍为一体,乡试仍沿用明南京近畿制,两省举子都来南京应试,但不是各县所有的秀才、廪生都可以参加考试,而是要事先通过预试录取的。

开科这年二月,安徽省的考生到上江考棚(现市立六中)、江苏省的考生到下江考棚(现市第一医院),三天三场考试及格,领取文凭方可参加乡试,而乡试等于现在省考,也是三年一次。

江南乡试多于秋季举行,所以又叫"秋闱",每闱三场,每场三昼夜。

第一场考的是八股文,是从四书五经里边选择材料来出题的,第二场考的则是官场应用文,分上下往来的公文和根据提供案例来撰写司法判文两种,第三场考策问,涉及的是具体的国计民生问题,要求考生给出对策和办法。

由于中间两次换场,因此实际是九天七夜。科考在当时是考生也是朝廷的大事,为确保考试顺利进行,开考后号舍就会上锁,其间无论发生什么事,即便是发生火灾烧死考生也不能开锁。

当时的号舍一律南向成排,一个宇号长的近百间,短的也有五六十间,巷口门头大书某字号,备置号灯和水缸,可供考生夜间行路,白天饮水之用。

两排之间留约四尺宽的长巷,号舍屋顶盖瓦,每间隔一砖墙,外侧高六尺,长四尺,宽三尺,每号对面的墙壁上留有小龛,可以放置小炉以热茶水,考试期间伙食由考生自备。因为乡试时间较长,加上天气闷热,饭菜很快就会变质,所以考生一般都只带干粮充饥。

号舍左右两壁砖墙在离地一二尺之间,砌出上、下两道砖托,以便在上面放置上、下层木板。白天考试,上层木板代替桌案,下层木板为坐凳,供考生坐着答题,夜晚取出上层木板并入下层,用来当睡觉的床。但因号舍长度只有四尺,相当于1米33,人睡下去连腿都无法伸直。

而这个面积只有一个多平方的号舍没有门,考生需自备油布作门帘以防风雨。在考试的九天七夜里,考生答题和食宿全在号舍里。在每排号舍的尽头有一间粪号,里面放着一只粪桶,谁去上厕所不能说话,只能用牌子来表示,牌子正反两面都有字,一面写着"入静",另一面写着"出恭",现在还有不少老年人以"出恭"指厕所,就是由科举而来。

由于秋闱时南京天气非常炎热,考生们吃住全在狭小的号舍里,因此,经常有考生因中暑生病、吃腐败霉变食物中毒导致意外死亡,还有的则是被藏在号舍屋檐等处的毒蛇咬死,也有的则是在争相入场时被挤下考场大门内右侧水池中淹死。

虎门销烟的民族英雄林则徐在江南贡院担任主考官时,通过制定详细的规章制度,创设信炮,置立灯牌,明定入场规则,以往士子进入考场时,循例唱名授卷,士子为争先入场,拥挤不堪。而林则徐将各县士子何时何门点名先期布告,使士子按部就班入场,改变了入场混乱状况,因此留下"三度亲临棘闱中,雷厉风行革弊政"的佳话。

严防作弊 入场糕点切成一寸见方防夹带

为防止考场内外的串联作弊,江南贡院的外面建有两道高墙。两墙之间留有一丈多宽间距,形成一圈环绕贡院的通道。围墙的四角又建有四座两丈多高的岗楼,围墙的外面也留有一圈空地,严禁百姓靠近和搭建,这就是着名的"贡院街".

在乡试期间,贡院围墙的内外还布满了兵丁,戒备森严。因在贡院内外两层围墙的顶端布满了带刺的荆棘,所以贡院又被称作"棘闱".

考生进入考场有三道门,每道门都要对考生及其携带的衣服、笔墨、油灯等严格检查,为防考生在食物(为防变质一般都带大饼或月饼之类糕点)中夹带作弊答案,在进考场时,卫兵会用刀将糕点全部切成一寸见方以下。

最后一道叫龙门,如果最后查出夹带违禁品,则前面两道门的兵丁都要被治罪。而违禁的考生则将被革除一生的功名,即一辈子不可以再做官,还要被捆绑在贡院门前的木柱上示众两个月。

但道高一尺魔高一丈,由于科考事关仕途官运,作弊就成了科考挥之不去的阴影。

江南贡院发现过一种飞鸽传书,当时有考生家里训练了只鸽子,鸽子晚上就飞进考生的号舍,考生把考题写得很小,拴到鸽子腿上带回,家里请了答卷高手,然后让鸽子再送进考场。家人为了提醒考生不要抄漏了,就在正面的下方注了"背面还有"几个小字,哪知这位老兄竟也照抄不误,结果自然被考官发现。

当时还有一本书叫《增广四书备旨》,书虽小却包括《大学》、《中庸》、《论语》的全部内容和详尽注释,这本书被吉尼斯世界纪录调查后,确认为中国现存十万余种古版书籍中,版面最小文字最小和至今唯一发现的一本清代石印科考作弊奇书。

说明科考"百密一疏"的,要数民国初年的胡汉民,他是历史上着名的代考"枪手",曾在清末两次代人参加乡试,皆获得中举。

科考逸事 最年长考生103岁

读过《儒林外史》的,应该都会对"范进中举"印象深刻。其实,古代由于对士子参加考试实行"上不封顶,下不保底"的政策,无论什么年龄层的都可以报考,但因考试所涉四书五经等海量诗书典章,因此,能通过预试到江南贡院进入乡试的,极少有"神童",相反,"范进们"倒是常见的。在江南贡院的考生中,年龄最大的是广东103岁的陆云丛。而年龄最大的状元,是唐代的尹枢,"应试时年已70有余",阆州(今南充阆中)人,与其弟尹极在二十二年中先后中状元,时人称"梧桐双凤".

据江南贡院的工作人员统计,在该院产生的800多名状元中,唐代最多,达279位,占历代所产生的状元的三分之一,宋代其次,有178位,最少的是元代,只有18位。在这些状元中,姓张的状元最多,达36位。

古代每产生一名状元,要举国同庆三日,为何要这样隆重庆祝,是因为状元太难了,那么,状元的水平有多高?周道祥举了一个例子加以说明--

明正德年间,四川有个状元杨慎,电视剧《三国演义》选用的主题歌《临江仙》用的就是他的词,"滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄,是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红……"数百年来一直脍炙人口。

(责任编辑:陈冬梅)