如果我想和2000年以后的一个哥们儿“通话”,我会怎样做呢?给他写一封信?或者写一条留言?然而,我的信写在什么材质上合适?我用什么载体留言?写好的信又放在哪儿才能被他发现?还有一个重要因素就是,我的留言是否经得住岁月的考验?

这件文物以其亲身经历给了我成功留言的绝佳提示。它告诉我,如果我将想说的话用黑墨写在木头上,再把它埋藏在中国西北部的戈壁沙漠里,经过2000年以后,我那个哥们儿如果还活着,或许有机会收到它,并且理解其中的寓意。

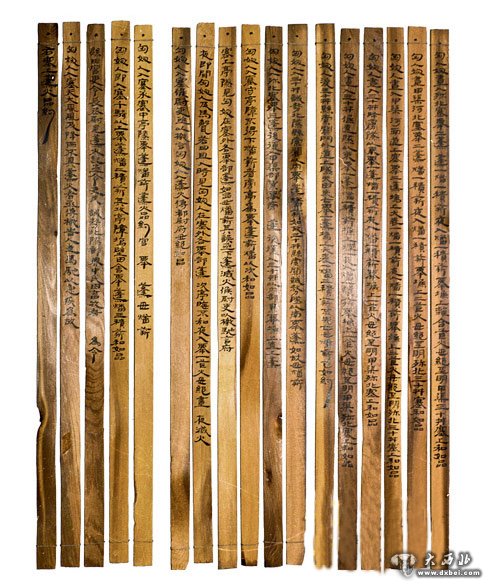

它是一卷木质简牍(木简)上面写有600个隶书汉字,内容有关塞上烽火品约,即长城烽火使用手册。它好像一个放大了的汉字“册”,但并非两枚木简用一根线绳连接,而是把17枚木简,在上、中、下三处相连。

这册《塞上烽火品约》是1974年在汉代边塞的烽燧中发掘出土的。在20世纪初,斯坦因发现了汉长城和部分汉简。随后的岁月里,中外考古学家们又在多次考古中继续发掘。这些汉简详细描述和记载了长城防御工事的分布、戍守士卒岗位的设置、烽火信息传递系统以及长城戍守官兵的日常生活等等。而烽火信息传递系统的建立和健全,有赖于戍守人员具有一定的读写能力、周边有充足木材提供和以马代步的“快递”功能。

来自内蒙古的考古学家,中国人民大学教授魏坚先生主持居延汉长城的考古发掘清理出500多枚汉简。他在《额济纳旗汉代居延遗址调查与发掘述要》中指出:“居延汉简,是《史记》、《汉书》之外,存世数量最大的汉代历史文献,其年代几乎贯穿了两汉的数百年。居延汉简的发现,在当时,乃至今天都是震惊学术界的重大事件。”

要理解这卷手册的内容,我们首先要知道居延的地理位置。居延二字是匈奴语“天池”的意思,它位于今天内蒙古额济纳旗的一个区域,南北长250公里,东西宽60公里。烽燧以每1.3公里的间隔分布于此。匈奴人活动的地区在烽燧线的左侧和西北边。为了有效地进行管理,在这一地区的指挥部——居延都尉府周围从北到南分布了三个“塞”:殄北塞、甲渠塞和三十井塞。在甲渠塞戍守遇到“敌情”时必须马上报告居延都尉府和其他边塞。这实际上是一个起着“联防公约”性质的烽火传递手册,而且就是从甲渠侯官遗址被发掘的。

可以肯定,这一手册的内容是在居延都尉府制定,然后由一个高级别的长官书写成一个“模板”,供若干能读会写的低级长官誊抄复制(参见文物十二,2013年2期),然后把所有烽火传递的规定让每个戍守士卒熟记于心,从而遵守执行。每个烽燧至少一册,誊抄出50至60册是必须的。木简要挑选木材,刀切成型以备誊抄之用。木料是就地取材,这一地区红柳、胡杨和梭梭木是常见的木简用料。

一旦木简准备停当,书写人就开始从上至下,从右向左誊抄这个《塞上烽火品约》的内容。第一条写的是:匈奴人白天入侵殄北塞,举起两个蓬,同时点燃一堆积薪;晚上入侵点燃一堆积薪,同时在烽燧周围的堠墙上点燃苣火,直到天明不准熄灭。甲渠和三十井塞做法相同。

白天和夜晚烽火传递方式略有不同。白天常用的传递办法有:“蓬”(笼状的草编物,只举不烧)、“烟”(用闷烧的植物放烟)和“表”(旗帜一类的,只用来举);夜晚则点燃“苣”(用芦苇或芨芨草绑扎的草把)和“积薪”(柴堆,白天和晚间均可以点燃)。

一根根木条,经过誊抄,变成一枚枚木简,一共17枚,再按顺序串连成册,一册烽火传递指南就完成了。估计当时没有“三校”程序,一些错误在所难免。然后把成卷的指南通过“快递员”骑马送至各个烽燧。

每一卷、每一枚汉简开头,都标上了表示“事关重大”的小黑点——必须熟记的内容。各烽燧长收到指南,烽燧士卒们会围拢过来,由烽燧长大声地一遍又一遍读出,士卒们也一遍又一遍地往脑袋里“灌入”。要知道,不熟悉或者搞错的人都是要受到严厉惩罚的!

居延区域的三个塞遇到敌情时有不同做法,一旦某个塞先“发报”其余必须跟随报告,这样作为指挥部的居延都尉府就会立刻知晓哪个部位受到了匈奴人的威胁,知道如何作出正确的判断和对策。

从唐诗宋词中,我们虽然还可以读到汉代边塞滚滚烽烟的诗句,但是居延这个曾经人烟稀少的地区,在公元3世纪之后,更是饱受自然蹂躏了。风沙吞没了汉朝中华帝国的前沿阵地,埋葬了它辉煌的历史长达2000年之久,直到拿着手铲和软毛刷子的考古队员们的到来,它才得以重见天日。

汉简陆续、大量的出土使我们一点一滴地弄清了汉代戍边的准确年代和在那里发生过的鲜活故事。明长城就没有这样走运了。虽然她比汉长城年轻了1500年,但因为纸张替代了木条,加上大部分明长城没有修建在干燥的荒漠地带,除了一些石碑之外,大部分有关明长城的记录都没有被保存下来。

这件2000年前的《塞上烽火品约》保存至今,虽然给了我不小的启示,但是,当我坐在书写、发送和接收“邮件”都快速无比的电脑前时,对如何给那位2000年后的哥们儿留信仍是一筹莫展!