扎滚鲁克古墓葬群(资料图)。

扎滚鲁克古墓葬陈列室。

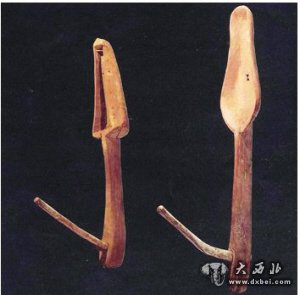

扎滚鲁克古墓中出土的箜篌和帽子

当看守古墓的海力茜姆打开那座黑漆雕花大铁门的瞬间,仿佛是在打开一扇通往扎滚鲁克古墓群和连接古且末人的通道。背景是寸草不生的黄土和那略微高出大门的弧形台地,一条车辙印伸向伫立在台地中央的一间孤独的房子。四周的地平线上映出一片高大笔直的杨树剪影,隐隐绰绰地仿佛接到了天边。

且末的扎滚鲁克古墓群位于车尔臣河西岸约10公里处的堆积阶地上,东临且末河古河道。据了解,此处目前共发掘墓葬169座,古墓地按照年代划分为三期,即先且末国时期、且末国时期和东汉魏晋时期。其中一、二期墓葬以多人合葬为主,三期墓葬多为单人或二人合葬。这里出土了令人咋舌的墓葬,干尸保存完好,陪葬品丰富。是什么原因使得这个地带的墓葬可以保存的如此完整?

由于扎滚鲁克古墓群处于较高的台地上,塔克拉玛干沙漠边缘的气温干燥,降水量少,土质多为盐碱,墓葬一般修筑得十分牢固,所以尸体保存完好。与那些古人相伴的陪葬品也非常丰富,有木条穿制而成的羔羊烤肉、馕、木制品、毛制品、陶器、乐器以及皮制品和石器。由此可见,几千年前的且末古地对于亡者是很尊崇和敬畏的,他们尽可能地为亡者提供一个相对安静、封闭的环境,并将他们生前喜爱的物品在另一个空间供之享用。

墓葬中的人沉睡在凝固的时空里

一座黄漆斑驳的陈列室独矗在这方圆3.5万平方米的地界上,古墓的边界用铁栅栏围成一个圈。且末县文体局的杨延龙书记告诉我们,现在经过的路面之下都是古墓地,这里至少还有300多座古墓尚未挖掘。这里有很多未解之谜,土丘之下为何有如此多的墓葬,是何人留下的?

带着诸多的疑问和悬念,我们走近扎滚鲁克古墓群24号墓地的陈列室。维吾尔族小伙子阿迪力为我们打开了大门上的黑锁,光从门外射进,整个陈列室的景象令我目瞪口呆。

和我同样目瞪口呆的是那一个个躺在玻璃罩子下的古人,面对两千多年的光阴相隔,我看见了且末古人的模样。这个墓葬令人震憾,它不同于以往的独葬墓穴,墓葬中葬有多人,他们似乎不是沉睡在墓穴中,而是在家里聊着天或酣然入睡,千年的光阴在他们中间凝固了……

陈列室中间的一座巨大玻璃罩子将这座地下墓穴展示给世人,这个巨大的墓葬长约5米,宽约3米,高约4米,这座透明的玻璃罩,让瞻仰他们的后人隔着生和死的界限,可以看到千年之前他们从容面对死亡的样子。这个被称为“世界最多的家庭成员干尸丛”的葬坑,埋葬了距今约2600年前的一家人。

仰身、屈膝,双手交叉搭在腹部,他们的样子好像是一家人靠在树下、依着墙根,正在说着家长里短、乡里乡亲的事。

当最令人尊敬的长者突然辞世,家人满怀悲痛地将老祖母依照生前常坐的姿态放入墓穴中,他们跪在老祖母面前,流着眼泪发誓生要在一起,死仍然要在一起。就这样,一抔黄沙掩没了一个温热鲜活的家族,这个墓穴中有14个成员,先后在200年里,墓穴被反复挖开回填过。他们活着的时候在一起相依相伴,死后仍要一起相互搀扶着。

葬坑内有几株胡杨木桩,横梁上铺盖着芦苇、蒲草、麻杆和红柳编成的席子,陪葬品有羊头骨和马头骨,可以窥见那一时期,羊和马是家庭主要的牲畜,也是家庭密不可分的一分子。

且末古人豁达的生死观

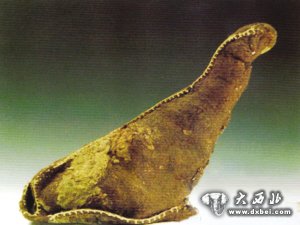

经科学鉴定,墓穴内的人种为欧罗巴人种和蒙古人种的混血后裔,高颧骨、深眼窝,几乎每个人都戴着帽子,身上的服饰及脚上的靴子很完整。

头上戴着的高耸尖顶毡帽,是用两片近似三角形的黑褐色毛毡对缝,上尖下宽,顶端特意缝成鸟头状,外翻的口沿和缝合处留下的细密而均匀的针脚,成为帽上的一种装饰。这种尖顶高帽,据说是古代塞人的帽子中最时髦的一种,一直到唐代都盛行不衰。整个墓葬无不与相距几百公里之遥的楼兰古墓中的人种、服饰、陪葬品有着极为相似的地方,据称与塞人相似,与萨满教有关,与楼兰古国有关。

(责任编辑:鑫报)