金银是古代最贵重的金属,也是人类最早开发利用的金属之一,几乎与人类文明同步。由于地理环境的原因,历史上我国的黄金远不如欧洲、中东、非洲一带产量丰富,黄金器皿也比较少见。但新疆考古工作者在新疆境内各地墓葬和遗址中却发现了为数可观的金银器。1988年以来,新疆文物考古工作者对哈密天山北路墓地进行发掘,共发掘清理了700余座墓葬,出土了大量的陶器,在其中一座墓葬中发现了一对金耳环,直径2.55厘米,资料显示,这应是新疆境内发现最早的金饰件,距今有3500年。新疆出土的古代金银器到底有多少?是何时何地被发掘的?它们有着怎样的历史背景?背后又有怎样的故事?

塞族人的黄金

1978年,自治区著名考古学家王炳华带领的一支考古队对吐鲁番盆地阿拉沟墓葬进行发掘,眼前一座年轻女子的墓葬,竟然让见惯了华贵古墓的考古队员大吃一惊:纤细尸骨的周围,散落着令人眼花缭乱的黄金饰品。专家推测,这座黄金墓可能是距今2000多年的战国至汉代时期古老的塞族人留下的;这个女子,可能是一支部落酋长的千金小姐。

在阿拉沟墓葬,考古队员共发掘了大小200余件纯度很高的金器。金器大多是带饰和衣饰:虎纹圆牌(图1)有八块,直径大都有6厘米,重20克左右,图案为老虎形,头昂起,前腿跃起、躯体卷曲成半圆,极富动感;对虎纹金箔带四件,长26厘米,宽3.3厘米,重27.75克,呈长条形,是镶嵌于皮革上的装饰物,纹样系锤鍱加工,两虎相对,虎视眈眈,欲作争斗状。

此外,还有作奔跃咬齿状的狮形金牌饰一件;兽面纹金饰片的品种虽少,但数量很多,应是衣饰上饰件;还有小金钉、金环等,形式多样;考古人员还发现了七块银牌,有方形、矩形、盾形等。

阿拉沟出土的虎形金牌,现藏于自治区博物馆,学者们认为是当地古代居民图腾崇拜的表现和遗留。动物纹是北方草原常见的一种纹饰风格,被学者们称之为“野兽风格”的装饰,典型地反映了塞族游牧人的审美观。

阿拉沟墓葬规模较大,该墓室呈东西向,长3米,宽2米,深6米。最大的一座长6.56米,宽4.2米,深7.1米。如此规模的墓穴,如此数量的随葬金器,表明了墓主人的身份不同一般,也说明墓主人对黄金的喜爱。

塞族是先秦时期活动于中亚细亚广大区域的游牧民族,兽皮是他们服装的主要原料。塞族贵族阶层多穿中原输入的丝绸服装,外套上常常缀以金片和铜片作为装饰。古希腊历史学家希罗多德在其著《历史》书中记载:“塞人王族享用着上天赐予的各种黄金用品,腰带上镶有黄金牌饰,人死后需用黄金制品入葬。”

车师人的黄金

交河故城位于吐鲁番市10公里的雅尔乃子沟村,是我国现存的保存最完整的一处规模宏大的生土建筑。交河故城沟西墓地位于故城西侧,与故城隔沟相望,故称沟西墓地。它是故城沟南、北、西三处墓地中面积最大的一处。墓地平面略呈长条形,长约4公里、宽约1.5公里,面积约6平方公里。

1994年至1996年,新疆考古所和日本早稻田大学文学部调查组合作,对其进行了全面细致的发掘。共清理墓葬23座,出土了8件金灿灿的黄金装饰品,此外还有陶器、木器、五铢钱、铜镜、铁刀等。

金器以动物为主要特征,造型别致,散发出浓郁的草原游牧文化气息。最引人注目的是一件金冠(图2),弧长为27厘米,环径约14厘米,宽为2至4厘米。它由四条管状的金制品相互叠压构成半圆形束冠,冠后两侧不相连接。纹饰为锤鍱而成的半浮雕式。在束冠上下各饰两组虎噬动物的图案,形象生动,表现了草原上动物世界中的情景。

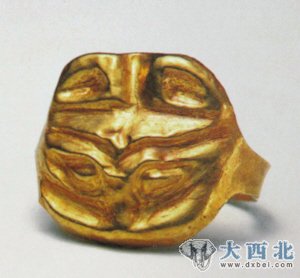

这里出土的一枚金戒指上(图3),压膜制出威风凛凛的虎头图案,戒面直径2.4厘米、重3.26克。

新疆考古研究所在沟西墓葬中,还发现了兽纹金牌饰、牛头形金牌饰、牛头形绿松石金耳饰等造型精巧、制作别致的珍贵文物。

交河故城以北的沟北墓地出土的金器也别具一格。在一具尸踝骨旁出土的兽纹金牌饰,可能是用作缚结靴鞋的带扣。高5.75厘米,宽8.4厘米,重5.5克。左上侧为一支鹰嘴、龙身、鹰爪的怪兽,右下有一虎。怪兽全身布满鳞甲,背部有三个曲状的脊鳍,正腾跃而起,兽爪抓在虎的面部,嘴啄虎颈,身体站立,老虎低首垂尾。怪兽的凶悍和虎的颓废形成鲜明对比,颇有趣味。这里发现的金鹿、骆驼形金牌饰,或小巧玲珑、或憨态可掬,现在看来也是些制作精美的工艺品。

除了金器之外,沟北墓葬还出土了朴实无华的陶器、造型奇异的骨雕和一件残破不全的木雕人像头部。

交河沟西和沟北墓葬出土的金器,虽然不是出自同一个墓地,器形也不相同,但它们的造型艺术有共同之处,那就是充满了野性的美,无不透漏出古代游牧民族草原游猎文化的风采。专家们认为,交河在内的吐鲁番地区,在公元前后可能是《汉书·西域传》记载的车师人生活繁衍的地区,而交河则是车师人的活动中心。

西突厥的金银器

考古人员在昭苏县夏特和波马、博乐市达勒特、尉犁县营盘、和静县拜勒其尔、焉耆县、特克斯县等地的墓葬和遗址中,都发现了各具特色的金器。其中最令人兴奋的是昭苏县波马墓葬中出土的镶宝石金面具、金罐、金刀鞘、金银瓶、金饰件、缀金织物等金银器,其历史和文化艺术的研究价值不可估量。

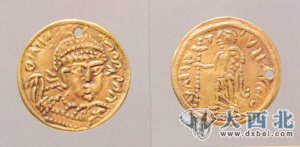

据业内人士介绍,这里出土的镶红色宝石的金质面具(图4)形象威严,高17厘米,宽16.5厘米,重245克。面具从中线分为左右两半,锤鍱形成,抛光后对合焊接,然后用小铆钉钉合而成。八字胡用金镶嵌多颗宝石后铆合而成;眉毛呈柳叶形,比较粗长的眉毛上镶嵌着红宝石;眼部用两颗圆形大红宝石为睛,采用镶嵌工艺嵌入眼眶内;络腮胡须用宽约1厘米的长条金饰铆焊接于两腮,金饰条上镶嵌有39颗宝石。

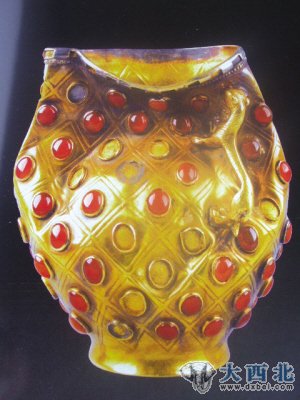

出土的镶红宝石金罐(图5),器形十分优美,通高14厘米,腹径12.3厘米,重489克,器盖圆形,模压7朵宝镶花,并在每朵花中央镶嵌7颗滴水形宝石(已遗失)。金罐颈肩部一周焊接了30颗红宝石,器物造型精美,装饰典雅。

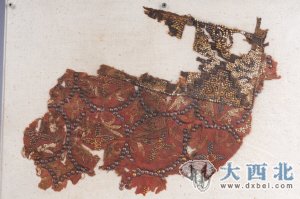

这里还出土了一些丝织品,如缀金织物(图6),长25厘米,宽23厘米,虽然保存的残品已不完整,但上面穿线缀缝的金泡饰,至今仍熠熠生辉,其上以锁绣法用黄色丝线绣出四枝忍冬纹,并在纹饰的线路上钉有大小不一的珍珠,在串珠围成的方框内填一金泡饰。这种织物与我国古代文献中记载的“珠服”、“珠襦”十分相似。

这批珍宝是1997年10月在昭苏县波马古墓中发现的,部分文物曾流散到群众手中,经当地公安部门收缴,现收藏在伊犁博物馆。有关专家研究认为,地处伊犁河上游的特克斯河流域,在汉代曾经是乌孙国的势力范围,隋唐时期属西突厥。公元6世纪左右,特克斯河流域地区是西突厥的重要据地和政治中心,西突厥的汗庭即在这一地区。

(责任编辑:陈冬梅)