1938年底,郁达夫前往新加坡避难,1942年初,在新加坡沦陷前夕又辗转到印尼,以曾旅居日本的华侨身份藏于苏门答腊岛,1945年8月29日深夜,作家身份暴露的郁达夫被日本宪兵逮捕,9月17日被杀害,年仅49岁。

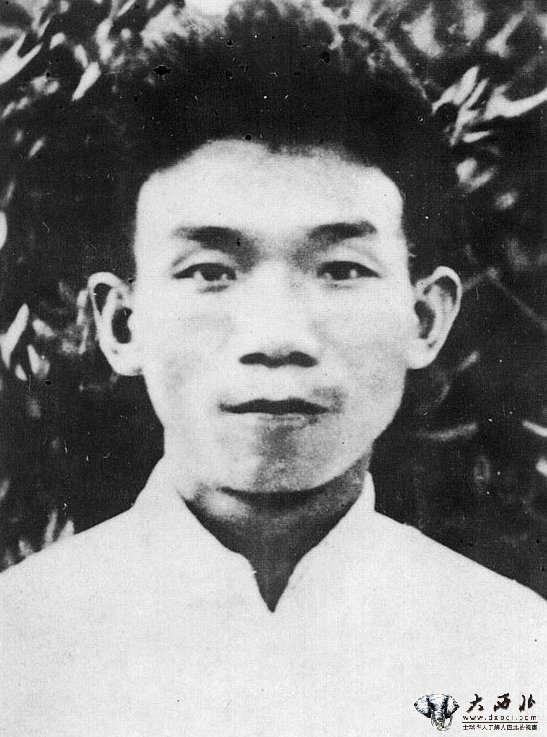

郁达夫原名郁文,1896年12月7日生于浙江富阳,三岁丧父,家境窘迫。1913年秋,18岁的郁达夫跟随去日本考察司法的长兄郁曼陀东渡日本求学。他的留学生活持续了近9年,1922年夏才回到国内。

郁达夫曾数次到过北京,但每次都时间不长,加起来总共不足两年。对于古都北京,他只能算一个匆匆过客。但在匆匆的一瞥之间,郁达夫却对北京产生了深深的爱。在他的《故都的秋》、《北京的四季》等名篇中对北京发出了由衷的赞美:“中国的大都会,我前半生住过的地方,原也不在少数;可是当一个人静下来回想起从前,上海的热闹,南京的辽阔,广州的乌烟瘴气,汉口武昌的杂乱无章,甚至于青岛的清幽,福州的秀丽,以及杭州的沉着,总归都比不上北京……在北京以外的各地--除了自己幼年的故乡以外--去一住,谁也会得重想起北京,再希望回去,隐隐地对北京怀起怀乡病来。这一种经验,原是住过北京的人,个个都有,而在我自己,却感觉格外的浓,格外的切。”

第一次来京 参加外交官考试

1919年夏,郁达夫从名古屋第八高等学校毕业,升入东京帝国大学经济学部就读。快开学时,突然收到长兄郁曼陀从北京的来信。长兄在日本考察不到一年就回国了,就职于司法部。他得知北京将于10月份进行外交官、高等文官的考试,要弟弟立即回国赴京应试。9月初,郁达夫离日回国,先在故乡富阳小住了几日,即赶赴北京。

外交官的考试在9月26日,郁达夫笔走龙蛇,下笔如有神,顺利完成了试卷,不料发榜时却名落孙山。他百思不得其解,在一位朋友的指点下才明白其中的奥秘。原来在考试前,有权有势的考生早在主考官那里疏通了“关节”,国内官场的腐败让他满腔激愤。

回到哥哥家中,他想立即回日本,但兄嫂劝他留下参加紧接着的文官考试。10月初考试当天,天未亮他就起床,顶着星月来到东华门等候点名。考试的结果与外交官考试一样,郁达夫又未被录取。这次北京之行让他心灰意冷,他羞于回故乡再和亲友相见。直接去了日本。他一面继续在帝国大学学习经济,一面从事文学活动。他与郭沫若、成仿吾等成立了新文学团体创造社。1921年,郁达夫的第一部小说集《沉沦》出版,这也是“五四”以来最早出版的新文学白话体小说集。《沉沦》在社会上引起了极大轰动,郁达夫在文坛也风声鹊起。

第二次来京 拜会周氏兄弟

1922年7月,郁达夫从东京帝国大学毕业。到安庆政法学校任教,同时继续与创造社同仁编辑出版《创造》季刊,继续小说创作。

他的小说在社会上受到许多人的误解与谴责,在学校里也受到一些人的嫉妒与嘲讽,郁达夫内心十分苦闷。1923年初他辞去了教职,2月份第二次来到古都北京。一是看望兄嫂,散散心,二是为感谢周作人。原来在《沉沦》出版后引起轰动,同时各种抨击甚至漫骂也向郁达夫袭来。郁达夫曾将一本《沉沦》寄给周作人,并给他写信:“我希望你出自内心对我的作品进行批评。上海所有文人都反对我,我正在被迅速埋葬,我希望你是给我唱悲哀的挽歌的最后一个人。”周作人立即在《晨报》副刊上发表文章,力排众议大声疾呼为郁达夫申辩。他指出:“《沉沦》是一件艺术的作品,但他是‘受戒者的文学',而非一般人的读物。”周作人的文章逐渐平息了封建卫道士对《沉沦》的围攻。

郁达夫到京后住在长兄家,并立即致信周作人请求到府上拜访。周作人回信请他及几个朋友到家中吃饭,鲁迅作陪。当时,周氏兄弟住在西直门内大街南边的八道弯胡同11号。在这里他第一次见到仰慕已久的周氏兄弟。他感到他们真是一代宗师的风范,温文尔雅,谦谦有礼,学识渊博。特别是鲁迅更给郁达夫留下了深刻印象,后来他回忆道:“他的脸色很青,胡子那时候已经有了;衣服穿得很单薄,而身体又矮小,所以看起来像是一个和他的年龄不大相称的样子。他的绍兴口音,比一般绍兴人所发的来得柔和,笑声非常之清脆,而笑时眼角上的几条小皱纹,却很是可爱。”

第三次来京 到北大教授统计学

与周氏兄弟在北京的相见也许注定了郁达夫还会再次来京。1923年10月初,在北京大学教授统计学的陈启修要到苏联考察。他是郁达夫在东京帝国大学的学兄,因而推荐郁达夫接替自己到北大来教授统计学。郁达夫也想“转换转换空气,振作振作精神”,于是接受邀请再次来到北京。

他离别了妻儿,孤身一人来到北京,仍寄住在巡捕厅胡同长兄家。在郁达夫的自叙传式的小说《薄奠》中,记载了“我”的住址:“进平则门往南一拐,就是南顺城街,南顺城街路东的第一条胡同便是巡捕厅胡同。”平则门是元代的名称。也就是如今的阜成门,直至民国年间人们仍俗称其为平则门。他笔下的家住处应该就是如今高楼大厦林立的金融街。在这一片高楼大厦间还有小胡同吗?从现在的北京地图上可以查到阜成门南顺城街以东,阜成门内大街往南的第一条胡同叫民康胡同,经查资料证实它恰是由巡捕厅胡同改名而来。我去实地查访,民康胡同确实还在,是一条东西向小胡同,胡同东口通向太平桥大街。现在小胡同南边已拆除,整条胡同在时尚大厦的包围之中。郁达夫究竟曾住在哪个院落,已无从查找了。

郁达夫上课的地点并不在沙滩红楼北京大学校本部,而是在北河沿北大分部。每周虽然只有两节课,但不是他钟爱的文学,而是他并不喜欢的枯燥乏味的统计学。况且他又是个地位卑微的讲师,名义上是月薪100元,但教育部一向欠薪,每月只发2至4成。郁达夫又陷入了贫困和孤寂之中。

好在他住在兄嫂家,还能享受到家庭温暖。长嫂如母,对他像孩子一样照顾。长兄喜爱诗词,又画得一手好水墨山水画。闲暇之余,兄弟俩一起谈诗论画颇有心得。更可亲的是他的小侄女,活泼可爱。休息日他常带侄女到阜成门外玩耍,直到夕阳挂在柳树梢上,晚霞把河水染红的时候,他们才牵着手慢慢地走回家。冬天护城河水结冰了,他就牵着侄女在冰上走,看着岸上的枯树在冷风里摇晃。有时坐冰车,一直在冰上滑行到西直门……每到这时,郁达夫身心都无比放松,他觉得自己也仿佛回到了孩童时代。他的侄女就是后来的著名画家郁风。

另一件让他更振奋的事是他与鲁迅的交往。因为兄弟失和,1923年夏鲁迅搬出了八道弯,租住在西四南的砖塔胡同61号。郁达夫到砖塔胡同去拜访鲁迅。他将自己新出版的《茑萝集》带给鲁迅。鲁迅关切地询问他在北京的情况。他们无话不谈,从曹锟贿选大总统一直谈到文学界的种种争纷。朱安太太烫好鲁迅爱喝的绍兴黄酒,炒好几样下酒菜,他们边喝边聊,直到夜深。鲁迅并不同意郁达夫的某些文学见解,但在当时争论不休的文坛,鲁迅与许多人发生过争论,但却从未批评过郁达夫。郁达夫敬仰鲁迅,鲁迅欣赏郁达夫,他们结下了诚挚的友谊。

郁达夫十分关心提携文学新人。他去银闸胡同看望、关怀处于困境中的沈从文的故事是人所共知的。其实在帮助文学新人的同时,郁达夫周围也很快聚集起了一批醉心新文学的青年学子。诗人冯至后来回忆说:“有时郁达夫和我们不期而遇,便邀我们到任何一个小饭馆里小酌。我难以忘记的是一个晚春的夜里,断断续续地下着迷蒙的小雨,他引导我们到前门外他所熟悉的酒馆之间,走出一家又走进一家,这样出入了三四家。酒,实际并没有喝多少,可是他的兴致很高,他愤世嫉俗,谈古论今,吟诵他的旧作……”

离开北京

1924年春,郁达夫将妻子孙荃和长子小龙从故乡富阳接到北京,先是一同住在大哥家,但大哥家太窄小,实在很不方便。一个多月后,他在什刹海北岸租到了一个小院,全家搬了过去。

什刹海北岸就是现在的前海北沿。从地安门西大街向北,穿过着名的荷花市场就到了。前海北沿岸边垂柳依依,风景秀丽。郁风曾在《三叔达夫--一个真正的文人》一文中对那座住宅及周边环境有过细致描述:“一九二四年春天,三婶带着龙儿也从南方来到北京,在我家住了一个多月后就搬到什刹海北岸一所小房去住了。院里有两棵枣树,一架葡萄。三叔搬走以后,我只有礼拜天要求父亲带我去三叔家。夏天我们和他们全家常常穿过门前柳荫去什刹海,当年那儿是个游乐场,有多种北京传统的吃食:撒白糖的莲藕,荷叶粥,冰冻的柿子烙,凉粉,还有各种江湖艺人在那里卖艺。晚上常常是在三叔家吃过晚饭,搬出凳子在葡萄架下喝茶,父亲和三叔谈诗论画,我哄着龙儿弟弟捉萤火虫。”

在前海北沿,郁达夫有了一个实实在在属于自己的家,创作的激情也随之迸发,《一封信》、《北国的微音》、《十一月初三》等相继完成。但这样稳定的生活并不长。1925年2月他应邀赴武汉任武昌师大文科教授。但在武汉不到一年又离开了,先后去了上海、广州……1926年春,到广州不久的郁达夫接到妻子来信,告诉他龙儿患了重病。当他心急如焚地赶回北京时,看到家门口贴着白条。龙儿的离世对郁达夫打击实在太大了,几个月后他离开了北京,再也没有回来。在《一个人在旅途上》一文中,郁达夫叹道:“现在去北京远了,去龙儿更远了,自家只一个人,只是零丁的一个人,在这里继续此生中大约是完不了的飘零。”

这或许一语成谶,这之后郁达夫确实一直在漂泊之中,最后漂泊到丛林莽莽的东南亚诸岛,直到生命终结。但在漂泊中他始终坚持写作,从事着抗日救亡活动。1945年8月29日深夜,郁达夫着名作家的身份暴露,已经宣布投降的日本人怕他记下他们的战争罪行,日本宪兵遂秘密逮捕了郁达夫,并9月17日将他杀害于苏门答腊,至今未找到尸骨。