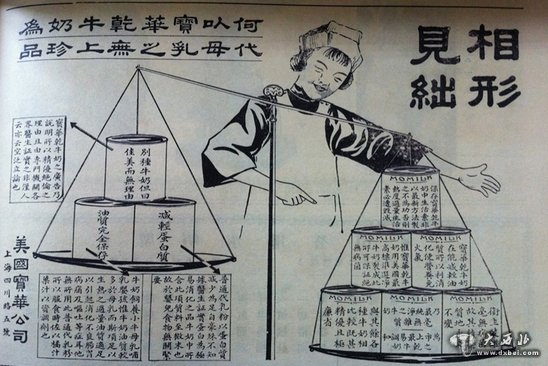

1926年第7期《良友》杂志上刊登的宝华奶粉广告

“一杯牛奶强壮一个民族”,这是一个外国人的口号。不管你信不信,反正这个华侨的孩子,跟父亲探亲回穗,饮到了广州生产的蛋白奶,一发不可收拾,每天一瓶。一天不给他饮,就哭闹不休。原来广州这种蛋白奶,与美国奶品味一样。强壮不敢说,味道却是广州老话--食嘢食味道,睇戏睇成套。

洋奶粉输入前,广州已开始饲养黑白花奶牛、本地奶水牛

沿海的广州,与外界接触较早,饲养奶牛有近百年历史。但到解放前夕,洋奶粉大批输入,民办的仅有胜记牛奶公司等少数几家。私营胜记奶牛公司成立于1927年,饲养的是黑白花奶牛,实行舍饲,由顺德人陈健雄独资经营,比当时市郊农民放养野牧本地奶水牛先进。其饲养、加工、门市部几个部分员工有60多人,饲养场设在东川路49号,为一幢平房(以后才改建)日产原奶600-800斤,冬天1000斤。全部加工消毒鲜奶,给市民订户饮用。送奶员凌晨4时多起床派送,用竹杠木桶挑,一担挑30-40瓶。他们发行自己的奶票,盖有“胜记牛奶公司”的水印,封 贴在消毒鲜奶的瓶口上,很难被人假冒,也约束了自己。这种诚信意识,应该是领先的。

广州还有一些官办的较小型奶牛场,如19路军师长谭启秀,在石牌开设养有奶牛的农场。

1949年冬,谭启秀庄园属官僚资产被接管,易名为撷园奶牛场。刚解放时,机关主要实行供给制,不占民间的物资,牛奶安排由撷园奶牛场提供。员工听说供给中南局、省、市机关干部,保证质量和卫生安全。1951年,市政府买入私营南方牧场,与撷园合并,由农事处管理。次年6月,撷园由解放北路越秀山下,迁到市郊沙河顶,改名为广州沙河畜牧场。

手工作坊与美食问世:炼奶、纸包奶、炒牛奶、炸牛奶、双皮奶、姜撞奶

20世纪50年代初,街坊陈玉梁、危国泰、张兆良、汤炎荣筹资合伙,毅然办起一间街坊炼乳厂,厂址在中山六路玛瑙二巷15号。这间手工业作坊式小厂,只有1台旧马达,一口长方平锅(下锅),一个俗称“艇仔”的上锅。开工将上锅前后移动,好像撑“艇仔”,通过蒸气消毒,冷水冷却,乳脂分离,加工成了炼奶,因为可长时间保存,称为“长寿奶”.话虽“长寿”,开初却不好卖。1952年,设计出自己的商标并注册了。“长寿奶”日产100多罐,每罐重1磅。除了生产炼乳,还生产糖果等,“长寿奶”慢慢热销起来,成了广州牛奶最早的乳品。

市民有把奶油涂在面包、糕点上的习惯,也有炒牛奶、炸牛奶的小手艺,或将新鲜牛奶加工成双皮奶、姜汁奶等,供民众小吃。正所谓:“有个铜盘就揾食。”“有家当要上,没有家当也要上。”有了炼奶,有些脑筋灵活的人开始动新的脑筋,西关市民卢永、卢绍梯兄弟,在居民密集的泮塘,挂起“卢永记”招牌,加工奶油。到荔湾区一条街巷的白铁铺,加工了一口土制锅,因地制宜,安装在大厅,做起加工奶油的生意。一德路卖麻街,周信、周焕钻夫妇挂起“周信记”招牌,雇了几名工人,开起餐馆做小生意,同时兼做炼奶。而大新路,刘健潮、黄妹夫妇,挂起“健儿康”招牌,招帮工生产“健儿康”纸包奶油。仅仅利用自家伙房,安装起自制的马口铁锅,做成的奶油用纸包装,故称为“纸包奶”.

利用家中的厅堂、餐室、厨房,甚至是宽一点的房间,安装起土制的马口铁锅蒸煮,手工搅动,俗称“打关斗”,使奶水在锅里撞击,油浮上,奶沉底,达到油、奶分离,做成炼奶和奶油。正是:涓涓细流,集腋成裘。这些作坊式小厂,日后都汇入了广州牛奶企业。

长寿奶“、”双鹿“、”卢永记“、”周信记“、”健儿康“合营了

1954年5月,政府引导兴宁酒厂老板郑文选,将资金和人员投进广州,把他的发记、丰盛两间商行转办集体企业,做乳业加工生意,与做点心生意的老板、潮阳人肖宏仕等人,在广州合资的中兴行合股,成立集体性质的南中炼乳厂,厂设在西兴街10、12号,生产”双鹿“牌炼乳。

1956年的”社会主义改造“政策,两间私营集体乳业工厂--街坊炼乳厂和南中炼乳厂以及个体户”卢永记“、”周信记“、”健儿康“几个家庭式作坊,合并成立了公私合营的”南中炼乳厂“.这时,一场争吵不可避免地发生了,”长寿奶“和”双鹿“炼乳,各执一词,”双鹿“说:”我们厂大,人多、资金多,厂名应取‘南中’炼乳厂。“”长寿奶“说:”我们注册商标早,影响大,厂名应取我们的商标名。“政府公方人员无法说服双方,只能用传统的中庸之道,”还是各取其一吧“,于是一锤定音。公私合营后,南中厂由2口平锅增加到6口平锅,有6只”艇仔“,日加工鲜奶200-300斤,达6000瓶(罐);日产炼乳1000瓶(罐),年产100多吨。

从1956年起,用印度摩拉公水牛与本地奶水牛杂交,至第三代产奶明显提高

1952年6月,以撷园奶牛场为基础的沙河畜牧场,占地90多亩。到1954年9月,黄埔设立分场,主要养黄牛和杂交奶牛。

发展奶牛就要注重选种繁殖。优选优化种牛。一是从海南购回优选的母黄牛与本场的黑白花奶牛杂交;二是用黑白花公牛与本地黄牛杂交;三是赴外地买良种黑白花奶牛,1955-1956年分别赴锦州和大连采购了30多头,与本地黄牛杂交。并于1953年开始采用人工授精技术,繁殖奶牛,1954年后在部分县配种站推广使用。1956年10月改称广州市畜牧场,据1956-1958年统计:经过逐渐选育高产杂交奶牛--杂交到第四代的杂交种奶牛,已达1000多头。每头最高日产7.2公斤。

那时的方针是合作化,规模要大,人员要多,1956年4月,由市政府牵头,以私营胜记奶牛公司为主,合并位于东、南、西、北四区有2000元以上资产的57个饲养奶牛大户组,成立公私合营广州乳牛场。总场场部设在东川路盐运街57号,下设四个分场。但在居民区中养牛,既不文明也不卫生,1956年12月,市府拨款39万元,将乳牛分场全部迁往新洲,主要培育水奶牛。从1956年起,用印度摩拉公水牛与本地奶水牛杂交,至第三代产奶明显提高,由1000多公斤增至2000多公斤。此外,还在饲养奶牛的饲料着眼。

50年代初,饲料多为干草;以后用青饲料,如象草等;其次为番薯藤、各种蔬菜;多汁饲料有木薯、番薯等;精饲料有豆饼、花生麸、玉米、小麦、黄豆粉、豆腐渣等。一般上槽时,喂饲料是先精后粗,粗料勤添少给,或在活动场另设草料,自由采食。每天投料1-2次,放牛活动1-2次,共5-8小时;一般奶牛,日喂量为青饲料30-40公斤,野干草或稻草3公斤,多汁饲料适量,补充适量的动物饲料和矿物质饲料。他们摸索出一套喂养奶牛增加奶产量的方法。

广州乳牛场有黑白花奶牛100头,年总产约600000市斤。奶水牛600头,年总产约720000市斤。奶水牛成了广州乳牛场的招牌牛。

战胜奶牛”流行热“病是重要的事件

1956年,为扩大生产,成立了广州市乳牛场营业部,属公私合营性质。到1960年10月,又更名为广州市畜牧场营业部,属国营性质。其收集鲜奶的对象,不仅是畜牧场的原奶,还要收集各个民营牧场的原奶。1966年,全市每天上市消毒鲜奶58000瓶。半数是畜牧场营业部加工的消毒鲜奶。开始时派奶员是30多人,后增加到40多人,凌晨5时从营业部出发,全身像披挂了战士的子弹袋一样、挂满了奶瓶上阵。骑着大号自行车穿街过巷,风雨无阻。每人要负责200多户,最多的派到400多户。派奶员提出服务”三满意“,即订户满意、领导满意、本人满意,充分体现敬业精神。1959年8月,将沙河渔沙坦大队划归广州市畜牧场,1960年10月,将南中炼乳厂等并入广州畜牧场,直到1968年8月,广州市畜牧场已有职工10000多人,仅知青就有3000多人,是一个以奶牛业为主、食品业为辅的企业,有1000多只奶牛、1000多只奶羊,是当时华南地区最大的畜牧场。

此后20多年中,战胜奶牛”流行热“病应是重要的事件。1961、1966年,奶牛群出现类似”流感“的症状。兽医将此病当成”流感“病治,但每次都死几十头牛,成为全国第一个这种病例,到1977年,奶牛又出现类似病情时,病牛血管胀得连打针的药液都输不进去。人们突然悟到,这是血液浓度高在血管凝固之故,绝不是”流感“!.于是,兽医在病牛后期采血,送上省农业厅化验室检验,结果发现了特殊病毒,将检验报告送国家在兰州的检验室。鉴定后,确定为新出现的”流行热“病毒!马上注入复方生理盐水,就这样治好了奶牛的疫病。这次疫病的发现与突破,广州转发被称为”穗新77号“的文件,受到全国奶牛业界的认可和好评。

改革开放后,广州牛奶业员工制成广州酸牛奶,仅是港商要求每天出口不少于1万瓶。以后,制成灭菌牛奶、蛋白奶、保鲜杯装酸牛奶、麦乳精、蛋乳晶、巧克力等新品种。还生产出橙汁冰水、香蕉冰水、荔枝冰水、柠檬冰水等系列饮料。如今,奶业进入一个黄金时代,创造了辉煌的历史。据《羊城晚报》