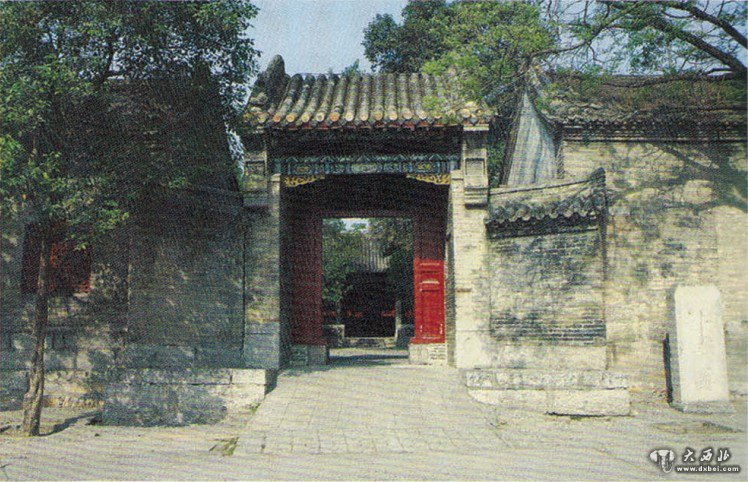

邵夫子祠

在宋代,科举制度日臻完善,"万般皆下品,唯有读书高"的观念深入人心。许多读书人,无论出身富贵之家还是白屋寒门,都把读书作为步入仕途、实现人生价值的"敲门砖",出现了大批异常刻苦、特别发奋的典型。范仲淹"划粥断齑",昼夜苦学,终于金榜题名,经纶济世之才得以施展,成为了一代名臣;司马光"患记问不若人",争分夺秒,以勤补拙,"用力多者收功远",成为了一代名相。而同时代的邵雍,也是这样一个"读书种子",不过,与范仲淹、司马光们不同的是,他走的不是"学而优则仕"的科举之路,他通向人生理想的道路更曲折,更艰辛,也更传奇。

一、读万卷书行万里路

邵雍(1011-1077年),字尧夫,范阳(今河北涿县)人。邵雍大致生活在宋真宗、宋仁宗时代,这一时代,恰是宋代倡导读书最力的一段黄金期。宋真宗《劝学诗》曰:"男儿欲遂平生志,六经勤向窗前读",给了读书人莫大的希望;宋仁宗当了四十二年的太平天子,没有显赫的拓疆征伐之功,但他慧眼识珠,广罗人才,如唐宋八大家欧阳修、曾巩、王安石、三苏等宋代六家均为他所发现启用,包拯、晏殊、范仲淹、文彦博等名臣名相也都得到了他的提拔,仁宗时期,可谓群星灿烂,人才辈出。

邵雍受时代风气所感染,从小读书用功。十多岁时,他随父迁居共城(今河南辉县)后,读书更加努力。为了专心学习,他在离家不远的苏门山下百源(今称百泉湖)之畔,另筑一室,闭门谢客,海量读书。《宋史·邵雍传》说他:"于书无所不读,始为学,即坚苦刻厉,寒不炉,暑不扇,夜不就席者数年。"冷不烤火,热不挥扇,晚上靠靠,囫囵一觉,第二天又接着苦读,这就是邵雍青少年时代的读书图景和常态。

当时的百源是远离繁华、偏于一隅的冷清之地。而邵雍之所以结庐于此,喜欢的就是这份冷清。他幽居于背山面水的苏门山下,过着异常清苦的生活,砥节励行,读书破万卷,如此数年,学业果然大进。不仅要"读万卷书",而且要"行万里路",邵雍溯黄河、越汾水,考察江淮流域,周游齐、鲁、宋、郑这些古国的故城废址,用脚丈量古人文化的跨度,探索他们思想的源头。经过数年艰苦的游历,邵雍眼界大开,幡然顿悟说:"道在是矣!"从此,他回到家乡,着书立说,不再远游。

作为有志于整理国故、传承儒家经典的邵雍,他在学术道路上最幸运的是,游历归来后,遇到了一位满腹经纶而又善于培养"读书种子"的好老师李之才。其实,邵雍隐居于苏门山,既无科举功名,又无着作问世,布裘蔬食,生活困顿,除了一个爱读书的名声外,几近潦倒。然而,就是他这一爱好读书的名声,却引来了地方官共城县令李之才的主动造访。据说,宋代易学从宋初的陈抟传至种放,种放传至穆休,穆休再传李之才,源远流长,一脉相承。易学大师李之才听说了邵雍的苦读事迹后,专程赶到苏门山,叩开了邵雍那低矮的茅庐,两人促膝交谈,不亦乐乎。李之才惊异于邵雍的好学和博学,主动提出把满腹经纶传授于邵雍。邵雍当然求之不得,遂拜倒在李之才门下,遍习物理、性命之学,钻研《易经》。十分难得的是,邵雍师从李之才后,不仅尽得真传,而且多有创新,青出于蓝而胜于蓝。他结合自己的心得,写作了《皇极经世》、《观物内外篇》、《渔樵问对》等一系列学术着作,自创"先天学",成就了自己的学问体系,震惊了学术界和士大夫阶层,对当时和后代哲学思想,也产生了深远的影响,享誉当时,名垂后世。

二、德才兼备内圣外王

邵雍的一生,与洛阳(今河南洛阳市)结下了不解之缘。

洛阳作为北宋的西京,位于中原腹地,是北宋除首都汴京之外最大的政治、文化中心,文人云集,学者扎堆,有利于开阔视野,交流思想,发展自己的学问。早在亲庆历年间(1041-1048年),三十出头的邵雍在洛阳授徒讲学时,就有定居洛阳之意。

宋仁宗皇佑元年(1049年),邵雍从共城接来双亲,在洛河之南,辟地筑屋,开荒耕种,从此定居洛阳。正是这一重大选择,使邵雍这位当初名声不显的学者,通过广交朋友,博采众长,更好地充实了自己的学问体系,同时,也获得了更多博学鸿儒的认可,学术思想广泛传播。

定居洛阳之初,邵雍一家外无强近之亲,内无应门之童,家徒四壁,生活困顿,一度到了靠自己打柴做饭、侍奉双亲的境地。不过,邵雍不以贫困为忧,不露戚戚之穷,读书耕种,平和淡定,讲学交友,不亦乐乎。

邵雍不单平和淡定,而且德气粹然,胸怀宽广,真正做到了知行合一,具有大家风范。他高才绝学,却从不炫耀,交流学问,也不以一己之见强加于人,谦虚谨慎,休休有容。与人交往,无论长少贵贱,一律以诚相待,而且整日春风,笑脸常开。与人交谈,"乐道其善而隐其恶",总是表扬人家的优点和长处,包容人家的缺点和短处。王安石推行"熙宁变法",遭到许多士大夫的抵触,有的甚至挂冠而去,以辞职的方式表达坚决的反对态度。邵雍那些在州县任职的门生故旧,为此专门写信给他,征求他的意见。邵雍尽管也在一定程度上反对新法,但他认为以挂冠去职的方式反对,于国、于民、于己都不是明智的选择,他认为严法宽施,才是国家对地方、官员对百姓负责任的态度,所以他每次在回信中,都会诚恳地规劝他们说:"此贤者所当尽力之时,新法固严,能宽一分,则民受一分赐矣。投劾何益耶?"

邵雍的胸怀和品质,不仅为他赢得了学生们的钦佩,也赢得了朋友们的特别尊敬。富弼、司马光这些名相退休后,都在洛阳定居。邵雍虽然一介儒生,一贫如洗,甚至在年龄上都比他们小了一大截,但这些声振寰宇的老宰相们,却都以结交邵雍这位后生为荣。他们与邵雍杖屦往还,高山流水,过从甚密。他们不但敬重他、宣传他,而且还倾囊相助,合资为他兴建了一座面积硕大的庄园。庄园内小桥流水,田连阡陌,单住房就有三十多间。邵雍欣然笑纳之余,把庄园命名为"安乐窝",在诗作中表达了自己的由衷感谢之情,诗曰:"重谢诸公为买园,洛阳城里占林泉。七千来步平流水,二十馀家争出钱……"

这些士大夫们为什么会对一个既无显赫家世,又无半点功名的布衣平民邵雍如此慷慨呢?这是因为,对于当时的士大夫来说,学问才是结交的纽带--不是金钱,着作才是身份的象征--不是权力,品德才是人生的瑰宝--不是钻石。他们与邵雍之间,是通过才学品德缔结起来的关系,是真正的云天高谊,君子之交。

(责任编辑:陈冬梅)