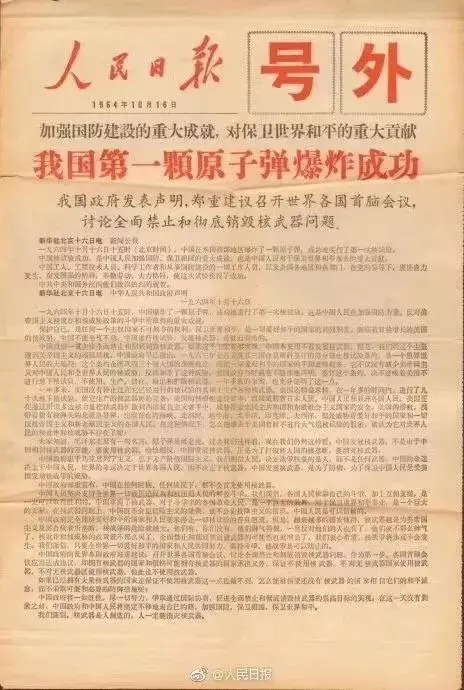

55年前的今天

1964年10月16日

中国新疆罗布泊的荒漠里

一朵硕大的“蘑菇云”直上九天——

中国第一颗原子弹爆炸成功!

这是值得所有中国人铭记的日子

从那一天起

中华民族有了令世人刮目相看的

“核盾牌”

而每当回首那段峥嵘岁月

也总让人感动

新中国成立之初

面对复杂的国际形势

为了给国内的社会主义建设

创造一个和平安定的环境

1955年1月15日

中共中央书记处召开扩大会议

提出了中国建立和发展原子能事业的战略决策

在最困难的时期

无数中国科学家和技术人员站出来

勇挑重担

为了这一声让中国人在世界上

挺起脊梁的东方巨响

呕心沥血,埋头苦干

邓稼先

1958年

时年34岁的

中国原子弹理论设计的总负责人邓稼先

为了国家的强大

告别了妻子

还有4岁的女儿和2岁的儿子

隐姓埋名、义无反顾地走进大漠荒烟

整整28年与家人聚少离多

根据手头掌握的很少的资料

邓稼先带领团队开始了

通宵达旦的学习与计算

没有先进的计算工具

只有几台手摇式乌拉尔计算机

更多的计算只有依靠

纸笔、算盘、计算尺等原始的工具

1960年6月

援助中国原子弹项目的

苏联专家准备正式撤离

失去苏联的帮助后

国际上有人幸灾乐祸地断言:

中国二十年也搞不成原子弹

科研人员拍摄于站台上的照片。

随着邓稼先的到来

一批刚刚毕业或留学归来的有志青年

开始加入到中国的原子能事业中来

1963年4月的某一天

一列装满了试验设备和科研人员的火车

即将开往西部

从北京的科研院所到东北的军工企业

大批科研人员和技术工人奔赴

位于青海的221基地

投入到研制原子弹这场大会战中

直到这些军工领域和科研院所的精英人员

到达基地后

仍然没有人告诉他们国家将他们

集中到这片草原上究竟是来做什么的

等待他们的只有刚刚建成的厂房

和一个个神秘的工号

虽然他们中的大多数人

都不知道自己在打造的

究竟是一件怎样的武器

但在那个火红的年代里

每一位工作者都在自己的岗位上

拼尽全力

罗布泊核试验基地

新疆罗布泊

古往今来

无数探险者深入其中

生还者却寥寥无几

这片荒漠也因此有了一个名字——

“死亡之海”

我国第一颗原子弹爆炸几分钟后,科研人员进入爆炸现场取样。

夏季的罗布泊像是一个巨大的火炉

气温最高可达42℃以上

胶质防毒面具密不透风

整套防护装备重达两公斤

对于毫无防化经验的测量人员来说

穿戴防护服半小时

就面临晕倒的危险

而取样时间却长达4小时

除了要应对恶劣的自然环境

科研人员还要克服

缺乏实验设备等种种困难

虽然全国相关的科研院所和工厂企业

都积极且秘密地投入到这项工程当中

但对于刚刚起步的新中国来说

所有设备全部靠自己来研制生产

显然不现实

科研人员绞尽脑汁想各种方法

搜寻着试验所需的各种器材

并对搜集到的零部件进行研究

不久之后

科研人员开始自主生产其中的部分设备

进出核试验场区的公路。

从外部通往核试验基地的公路

渐渐变得繁忙起来

从全国各个地区的科研机构工厂

运送来的33000多吨器材设备

以及数千名研制人员

陆陆续续抵达了罗布泊的核试验场区

进出核试验场区的公路仅有几条

而运送货物及人员的卡车却源源不断

不出几天,路面便不堪重负

被压得坑洼不平

试验人员把这条路戏称为“搓板路”

就是沿着这一条条颠簸崎岖的“搓板路”

中国的核试验不断向前推进

周恩来向大家宣布原子弹爆炸成功

1964年10月16日15时

中国第一颗原子弹爆炸成功

这一成就集中代表

我国科学技术当时所能达到的新水平

有力地打破了超级大国的核垄断和核讹诈

提高了我国的国际地位

几乎与原子弹爆炸同时

中国政府郑重宣布

在任何时候,任何情况下

中国都不会首先使用核武器

55年过去了

昔日戈壁滩上的欢呼已随风而逝

但10月16日

这个沁透着先辈们智慧和血汗的日子

却成为一座丰碑

永载史册,永放光芒!

(责任编辑:张云文)