符拉迪沃斯托克港(新华社记者赖向东摄)

新华社符拉迪沃斯托克9月10日电夏秋之交,依山傍海的符拉迪沃斯托克时常雾气弥漫。这几日,却是天空湛蓝、阳光灿烂。当地司机阿纳托利·拉布什笑着对记者说:“是中国客人带来了好天气。”

第四届东方经济论坛会场外景(新华社记者郑晓奕摄)

时隔8年,习近平主席将再次来到这座俄罗斯远东城市,出席第四届东方经济论坛,并同普京总统举行年内第三次会晤。8年前,时任国家副主席的习近平首次以党和国家领导人双重身份访俄,第一站便是符拉迪沃斯托克。

8年时光,中俄合作之路越走越宽,友谊之树更加枝繁叶茂。这几天,新华社记者在符拉迪沃斯托克“打前站”,亲身感受到中俄合作的蓬勃生机、中俄友谊的深厚绵长。

第四届东方经济论坛配套展示项目远东风采街上,可爱的“中国熊猫”和“俄罗斯棕熊”一起打冰球(新华社记者蒋国鹏摄)

【中粮的“大豆”生意经】

夜晚的符拉迪沃斯托克商港,灯火熠熠。满载俄罗斯远东大豆的4只集装箱正装运上船,将于近日启程,目的地中国青岛。

夜晚的符拉迪沃斯托克商港(新华社记者吴刚摄)

这是中粮集团通过海运方式实现俄罗斯大豆商业化进口的“第一单”。这些年,借着“一带一路”倡议和俄罗斯“向东看”政策的东风,中粮与俄罗斯远东和西伯利亚地区的农业合作越做越红火。大豆、小麦、玉米……进口单不断拉长;食品进口、农产品加工、仓储物流……合作形式更加多样。

从俄罗斯远东运往中国的大豆正在装船(中粮远东有限公司供图)

“没有最好只有更好”,中俄务实合作不断拓展深化离不开两国领导人的引领推动。2010年访问符拉迪沃斯托克时,习近平在中俄地方合作座谈会上讲了一句话:“符拉迪沃斯托克这一站是此次访俄的一个亮点,目的就在于要为中俄毗邻地区互利合作鼓劲加油。”

第四届东方经济论坛会场外景(新华社记者蒋国鹏摄)

时隔8年,习近平主席再次来到符拉迪沃斯托克,亲自出席东方经济论坛,这令中粮远东有限公司总经理白天旭倍受鼓舞。“这是加速中俄合作的大好机会,俄罗斯远东发展部官员很认真地跟我讲,中国的分量和影响力是不可替代的。”

远东风采街上表演舞龙的俄罗斯年轻人(新华社记者蒋国鹏摄)

【远东风采街上的“中国风”】

面朝大海,绿意葱茏。随着论坛开幕日期的临近,论坛举办地俄罗斯远东联邦大学日渐热闹起来。

在远东风采街上展演的女子军乐队(新华社记者李建敏摄)

最具人气的地方当属滨海大道上的远东风采街。英姿飒爽的女子军乐队、热情奔放的民族舞,微型水族馆、模拟生态园,滑雪缆车、空气动力船,各种土特产和手工艺品……俄罗斯远东地区9个联邦主体拿出五花八门的“看家本领”,展示商机,吸引投资。

远东风采街上的民族舞蹈表演(新华社记者骆珺摄)

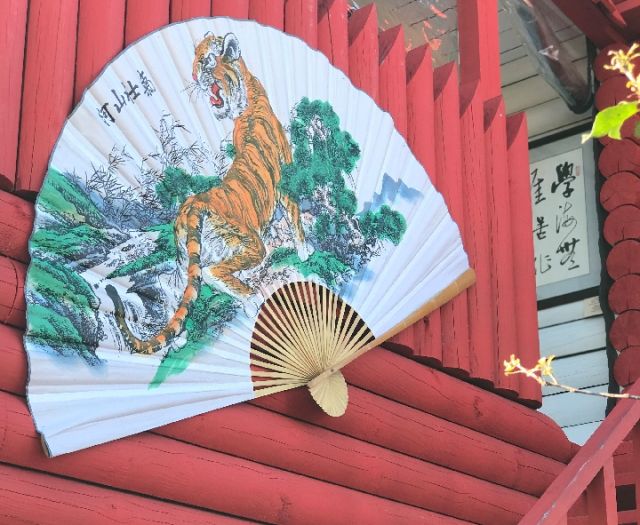

中国民间艺术乌鱼绣、“嬷嬷人”剪纸、书法、茶艺、武术、舞龙……远东风采街上浓浓的“中国风”还是让记者有点惊讶。这一次,俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市专门联合黑龙江省黑河市举办一系列中俄文化交流活动,既是展现中俄友好,更是表达扩大对华合作的愿望。

远东风采街上的“中国元素”(新华社记者缪晓娟摄)

勘察加边疆区旅游和对外联络局局长叶连娜·斯特拉托诺娃告诉记者:“近年来,赴勘察加旅游的中国游客数量增长很快,我们很希望开通和中国的直航,吸引更多中国游客来访。”

勘察加边疆区旅游和对外联络局局长叶连娜·斯特拉托诺娃接受新华社记者采访(新华社记者李建敏摄)

“作为勘察加边疆区的官员,也作为一名普通的俄罗斯人,我们非常欢迎习主席出席论坛,也很期待他能到我们勘察加做客。”斯特拉托诺娃说。

“海洋”全俄儿童中心(新华社记者庞兴雷摄)

【“这份美好的情谊经过了时间的检验”】

抵达符拉迪沃斯托克之后,四川姑娘董露在朋友圈发了一组照片:“十年之后”。

10年之后,董露重回“第二故乡”(董露供图)

第一张是她站在符拉迪沃斯托克栈桥上的背影。晨曦微露中,红色的帽衫格外鲜亮。

10年前,四川等地震灾区孩子们和俄罗斯老师在一起。

10年前,她穿着这件印有中俄国旗和“中俄友谊万岁”字样的衣服和小伙伴们从四川地震灾区到“海洋”全俄儿童中心疗养。10年后,重回“第二故乡”,董露特地把它穿在身上。

10年之后,董露重回“第二故乡”(新华社记者郝薇薇摄)

这几天,“海洋”全俄儿童中心主任安德烈·巴济列夫斯基格外忙碌。“为欢迎孩子们回家,我们将举行为期3天的‘俄中友谊艺术节’,中心的老师和孩子正在紧张排演。”

“海洋”全俄儿童中心主任安德烈·巴济列夫斯基接受新华社记者采访(新华社记者骆珺摄)

时间有时很奇妙。10年,似乎改变了什么,又似乎什么都没改变。

10年之后,四川地震灾区孩子们重回俄罗斯(董露供图)

10年间,羞涩腼腆的小女孩成长为一名小学外语教师,笑容灿烂、开朗大方。很难想象,董露的人生曾遭遇那样一场巨大的灾难。回忆起在“海洋”的21天,“爱”的印记依然清晰。“在‘海洋’,我感受到的都是爱,它深深地刻在了我的心里……你会觉得,这里的一切已经跟你有了血脉上的联系。”

娜塔莉亚·谢米纽塔接受新华社记者采访(新华社记者庞兴雷摄)

10年间,陪伴孩子们的老师娜塔莉亚·谢米纽塔脸上又多了几道皱纹。岁月流逝,牵挂绵延。“孩子们喜欢吃辣”“对俄式调味汁很不习惯”……谢米纽塔说,这些画面仿佛就在眼前,是她“最美好的记忆”。

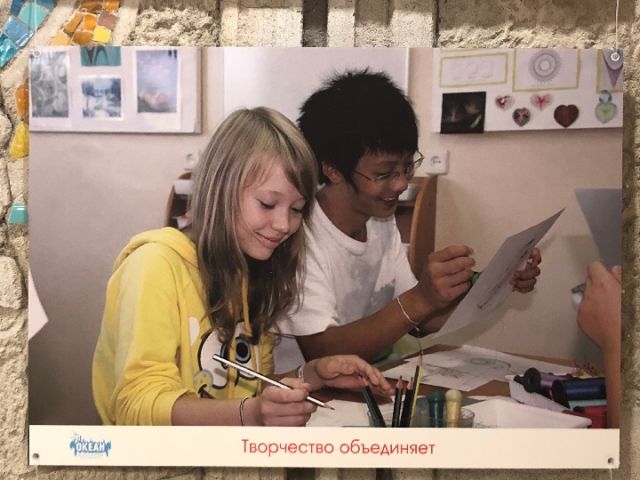

“海洋”全俄儿童中心展示的中国孩子和俄罗斯孩子一起上课的照片(新华社记者孟娜摄)

“海洋”全俄儿童中心(新华社记者骆珺摄)

10年间,孩子们生活的地方变了模样,公寓扩建,六人间的宿舍变成了四人间。但这些年,“海洋”全俄儿童中心与中国的情缘一直延续。中心的老师和孩子多次受邀访华。北京、上海、成都、大连、珲春……他们认识了更真实立体的中国。

“海洋”全俄儿童中心孩子们的宿舍(新华社记者骆珺摄)

“我是抱着一颗感恩的心、以一个新的身份回来的。”为了这次重逢,董露准备了很多小礼物。“有一只面塑小狮子是我旅行时买的,特别喜欢,我想把它送给辅导员老师。”

“我们回家了!”10年之后,重回俄罗斯的四川地震灾区孩子们难掩兴奋之情(新华社记者饶力文摄)

“灾难把我们连结在一起,这份美好的情谊经过了时间的检验”。巴济列夫斯基的这句话令人久久回味。(文字记者:郝薇薇、蒋国鹏、骆珺、吴刚;视频记者:缪晓娟、饶力文、刘春晖)

(责任编辑:张云文)